由於特殊的緣由,有幸這幾年都在金秋九月的時節來到敦煌。每次來此,總會抽出個大半天的時間前往莫高窟景仰一下她的風采。每次都流連忘返、低徊不已。

莫高窟位於敦煌市東南 25 公里處,沿著快速道穿越沙漠約三十分鐘就到了,交通尚稱方便。入口處勒有石碑,銘刻「聯合國教育科學文化組織」于 1987 年將其列入世界文化遺產清單的簡要說明(註一)。步行穿過上題「石室寶藏」的牌樓後,就是莫高窟的參觀區了。買了門票,耐心排隊,然後在解說員的帶領下,大夥魚貫而入。每梯隊約十來人,每隊由解說員安排參觀七、八個洞窟。其中第 17 窟之藏經洞、第 96 窟之大佛和第 158 窟之臥佛,是每梯隊都會看的。其他能參觀那些洞窟,就視當天遊客的擁擠狀況與個人的緣法了。

來此參觀的遊客,林林總總形形色色,有慕道的,有瞻仰文物的,有潛心學習的,有好奇心趨使的,有附庸風雅的,有千里迢迢來此旅遊觀光的,有企業酬庸員工嘻嘻哈哈到此一遊的。當解說員娓娓闡述時,有人側耳傾聽,有人忙寫筆記,有人倉皇錄音,有人虛心提問,有人老僧入定,當然也有人心不在焉,哈欠連天。

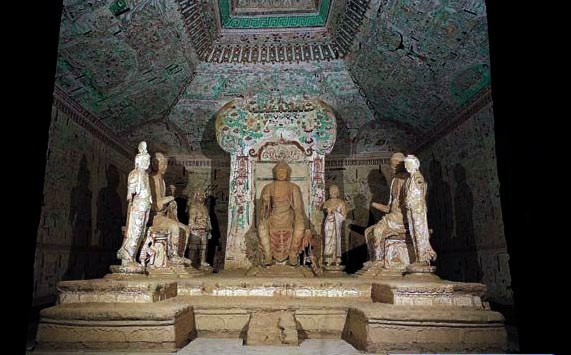

在幽暗的洞窟中,隨著解說員手中的電筒,面對年代久遠而保留下來的建築、彩塑、壁畫,真個令人驚豔、癡迷。偌大的泥塑佛像高逾數丈,以當時的建築技術,是如何完成的?佛像造型敦厚祥和栩栩如生,是否當時這些巧匠也心存慈悲方能相由心生?彩繪的顏料是如何調配的?竟能歷千年而不褪色!洞窟內的壁畫更是蔚為大觀令人讚歎,不論是本生、經變、天王、佛陀、菩薩、金剛、力士、飛天、樂伎、供養人等等,均各具丰姿;且隨朝代的不同而風華各異,北魏與西涼不同,盛唐與宋夏迥異。悉心觀察,從人物的造形與衣飾的改變和色彩的對比,約莫依稀可推敲出它是出自哪個年代的丹青之手。佛陀與菩薩的容貌,也隨著時代的推移由天竺而漢化,由身毒而中華。中原文明與來自天竺的佛教文化,本是同根生嗎?不是。相煎何太急嗎?沒有。然而卻不期然地在此相遇、碰撞、膠著與融合,然後延著絲綢之路翻山越嶺一路往東,不可思議地枝繁葉茂于華夏九州。她彙集了儒、墨、道、莊的思想,光大了其寬容濟世、心懷慈悲為主軸的九天神佛的漢傳佛法。

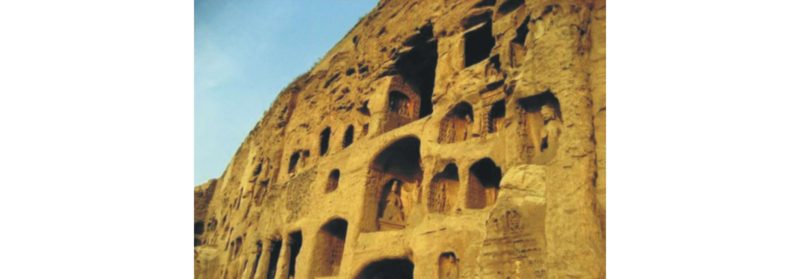

步出了莫高窟,頓覺靈台一片空明,謝過了解說員後,但腦際中還是疑竇叢生。宏偉的莫高窟依傍著鳴沙山麓的峭壁南北綿延一千七百餘公尺,斷斷續續地開鑿了 735 個洞窟,它究竟始建於何時?由何人策劃?為何會選在這個遠在大漠的邊陲荒山?歷經一千六百多年,有人管理、修繕嗎?曾經戰亂毀損嗎?大漢、前秦、西涼、北魏、匈奴、盛唐、突厥、吐谷渾、西夏、元蒙等都統治過敦煌,不同的民族不同的性格不同的王朝,莫高窟能倖存下來,是冥冥之中的天意?如今已沒人能說得明白了,時間太長久了,地點太遙遠了!若不是那年藏經洞的發現震驚了寰宇,被黃沙淹蓋的莫高窟,可能寂寂無聞地已消失在人們的記憶之外了(註二)。

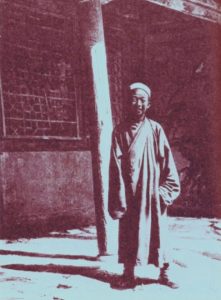

走著走著,我的思緒雜杳,無心閒逛路旁庸俗的禮品店,文物重地實是不該市儈。這時突然看到在莫高窟前方不遠的空地上,有幾座造型特異的道士塔,打掃得挺乾淨,維護也很完善。我好奇地湊近一看,不禁大吃一驚!其中有一座竟是那個道士王圓籙的!王圓籙不是被人指責為敦煌藏經洞的千古罪人嗎?

細讀了王圓籙長生塔內刻的功德碑(註三),我更納悶了:功德碑上方篆書「功垂百世」,正文「太清宮大方丈道會司王師法真墓誌 ……」,落款為「千佛洞太清宮徒子趙明玉、孫方至福 稽首謹誌」。碑文內容沒頭沒尾含糊其詞,僅一味拙劣地歌功頌德。歷來弟子替師父寫碑記,總是胡吹的多,務實的少,後世也不在意,頂多惹點訕笑罷了。但把王圓籙說成「功垂百世」,就太離譜了。

史載,那年落拓道士王圓籙,陰錯陽差,來到了佛門荒窟,做了莫高窟的守護人。道士進駐佛堂,本就滑稽。上天戲弄人間,讓太上老君的跟班,替釋迦牟尼看門!在佛窟當個小廝掃地清沙,擺個神案收點香火錢化緣,沒人說什麼。至於在千佛洞前立個太清宮,鄉里民間愚夫愚婦,本就釋、道分不清,也就算了。但他竟無知地變賣了國寶,而且是廉價地賣予欺凌國人的洋鬼子,這就可議了。

其實,他的這番作為反應了一個時代的悲劇,他只是這齣悲劇中一個微不足道的小角色。1900 年的中華大地正面臨生死存亡,列強蠻橫、清廷無能、官員顢頇、庶民無知。他也曾試圖與官府溝通,但得到的只是冷漠、敷衍、沒經費。國寶出手前,據說他也曾徬徨、掙扎,但敵不過洋鬼子的巧言、狡詐、傲慢與盛氣凌人。他屈服了,藏經洞空了!真令人扼腕、歎息!後世把盜賣國寶的罪名全數加諸於他,王道士纖小邋遢的軀體,怎能承受如此之重?

離開莫高窟時,天氣陰霾,沙塵已起。回程的路上,已是黃沙漫漫。在車中翻閱手中的莫高窟文獻,我的思緒也茫茫。

「敦煌者,吾國學術之傷心史也。」近代歷史學家陳寅恪教授曾痛苦地嘆道。

百年的羞辱,這一切從何說起?就從那年發現藏經洞的消息走漏開始 ……

1907 年英國人斯坦因(Stein)剛盜挖了樓蘭古國後,就聞風來到了敦煌。他以極少的銀兩連哄帶騙,從王道士手上弄走了二十四箱寫本和五箱其他藝術品。

第二年,精通漢學的法國人伯希和(P. Pelliot)在得知莫高窟發現古代寫本後,立即從迪化(烏魯木齊)趕到敦煌。他買通了王道士,在洞中精挑細選了六千多件文書裝箱運走。接著,日本人也來了,俄國人也來了,同樣用了不光彩的手段,巧取豪奪。

當美國人來的時候,藏經洞的文物早已一空。這位口口聲聲要拯救文物的學者蘭登.華爾納(Langdon Warner),竟用化學膠液與紗布,黏揭盜走多片莫高窟的壁畫。

一車又一車的經卷、文物和壁畫切片,在駝鈴聲中穿過了戈壁,運往了異邦。

大漠飛沙呼嘯,掠取者得意狂笑,莫高窟在流淚,中原九州在哀號。

而堂堂大清帝國的滿朝文武和地方官僚,這些袞袞諸公又在哪兒?

二十世紀初給華夏民族帶來了巨大的災難,八國聯軍攻陷了北京,燒殺擄掠不提,對文物的毀壞與豪奪尤其可憎,無能的清廷卑躬屈膝割地賠款。也就在這年列強入侵北京城前夕,奉命戌守京師的團練大臣兼金石學家書生王懿榮,偶然間發現了甲骨文,隨即就高風亮節地自殺殉國了。在此同時,與北京同緯度的敦煌,另一位文化素養低落的道士,無意間鑿開了藏經洞,接著就窩窩囊囊地典當家產了。甲骨文的出土與敦煌寶藏的重現,似乎是上天冥冥中欲喚醒華夏的黃魂。

那年冬天的一場大風雪,捲起荒漠飛沙無數,飛沙似鹽與白雪盤旋,灑落在這個古老民族的傷口上。