星期四下午正當要下班時,突然從青海省「希望辦」傳來噩訊,消息令我們整個辦公室的同仁震驚、扼腕、歎息!

馬艷死了!

什麼?怎麼回事?怎麼可能?她才多大?發生了什麼事?

「楊小姐,是怎麼回事?人命關天呀!」

「我們也正在跟大倉鄉公所連繫。唉!山區的孩子,您是知道的,沒有醫藥、大夫,他們身體不舒服時,小病忍著,喝點潔淨水(瓶裝礦泉水);大病就只有服抗生素;若是急性病,就得聽天由命了。」

楊小姐是青海省「希望工程」辦公室的副祕書長。

是的,山區偏僻,路途遙遠,又無交通工具,若是患了病要急診,真是呼天不應啊!

放下了電話,我一陣鼻酸,一朵幼小的生命,正在迎著陽光茁壯成長時,卻因環境因素,無情的夭亡了!

馬艷,我想她不是死於疾病,而是死於落後、死於貧窮、死於周遭人的無知與愛莫能助。

我把那所我們所捐贈的「希望小學」的相關資料與圖檔調出來。看著、看著,我不禁泫然了…

認識馬艷,是在三年多前這所希望小學的竣工典禮上。那時她二年級,她的作文,貼在教室後方的「學習園地」欄裡。其實不能說是認識她,而是知道她。那天竣工典禮時,她是答謝捐方獻舞的孩子之一。如今面對這些檔案照片,我很慚愧,我無法記憶她的容顏,無法辨識究竟誰是她?

每年回訪這所學校時,總會看到一些新的面孔;而原來的孩子一年年長大,寫的字一年比一年工整,讀書聲也一年比一年嘹亮,也不似初見面時的生澀了。看著心裡雖然欣慰,但我總是來去匆匆,遺憾沒能多和他們相處,沒能記著他們的容貌姓名。如今悄然地逝去了一位,我竟然想不起她的容貌,好令人惆悵呀!

去年中秋前夕的回訪,臨走時該校的馬校長特別請我到他的辦公室(兼臥室),告訴我有兩位五年級的孩子特別優秀、特別聰明好學,希望我們基金會能資助她倆明年到縣城繼續唸初中。

「山區孩子的家裡條件差,沒法再讓子女到外地讀書。先生,不情之請,感謝的話我不知怎麼說了。」

認識馬校長近四年,他從不輕易開口。他自己過著清教徒苦行般的日子,卻為學生請託。

我要了這兩位孩子的名字,是「馬艷」和 「冶玉花」。

離開山區後,在回西寧的路上,我問了「希望辦」的楊副祕書長。

「這兒山區的孩子著實可憐,尤其是女孩兒,讀完小學就回家裡幫著做農活。回族女孩子在家中沒地位,三、四年後就被父兄說對象嫁人了。」楊小姐很感傷地說。

「資助一名初中生到縣城讀書,一年需要多少?」我問道。

「噢!我公事包裡有份「青基會」的資助標準,您稍等…」

當我看了資助一名山區初中生一年需要的生活費時,我啞然了!平常在美國和兩、三位好友週末聚聚喝杯小酒,竟然超過了一位邊遠地區孩子一年的生活所需,我汗顏了。

今年二月,青海雪災,他們停課。我這兒卻收到了自青海「希望辦」轉來的這兩位孩子的來信:

「

敬愛的伯伯:

當聽到您願意資助我倆繼續讀書的消息後,震動了整個村莊的父老鄉親。我激動的流淚了,整個晚上睡不著覺,心久久不能平靜下來,因為我太感動了……

我們真想跳支舞、唱首歌來表達我們的感謝之情。可惜您們在大洋彼岸,聽不到我們唱歌跳舞……

…………

致禮

馬豔、冶玉花 敬上

」

看了這封信的落款日期,它竟然在路上飄盪了一個多月。我不記得是否回覆了這封信,唉!疏忽了、疏忽了。我的舉筆之勞,該會帶給她們多大的溫馨啊!

三個星期後,九月初,我照原訂的行程飛來了青海。再經過一番舟車勞頓,我又來到了這座山城。它,依然樸實、靜謐、落後。

在旅店孤燈下,我又重讀了這兩位孩子給我的那封信,我不禁再度哽咽…

明晨,我就要上山回訪這所小學,並要在當地的鄉親父老及山區領導前,佈達捐贈馬艷、冶玉花兩位同學的獎學金事宜。可是,馬艷已經不在了,我好難面對啊!

孩子,妳安祥地去吧!人世間的苦難,對妳而言,已經結束了。

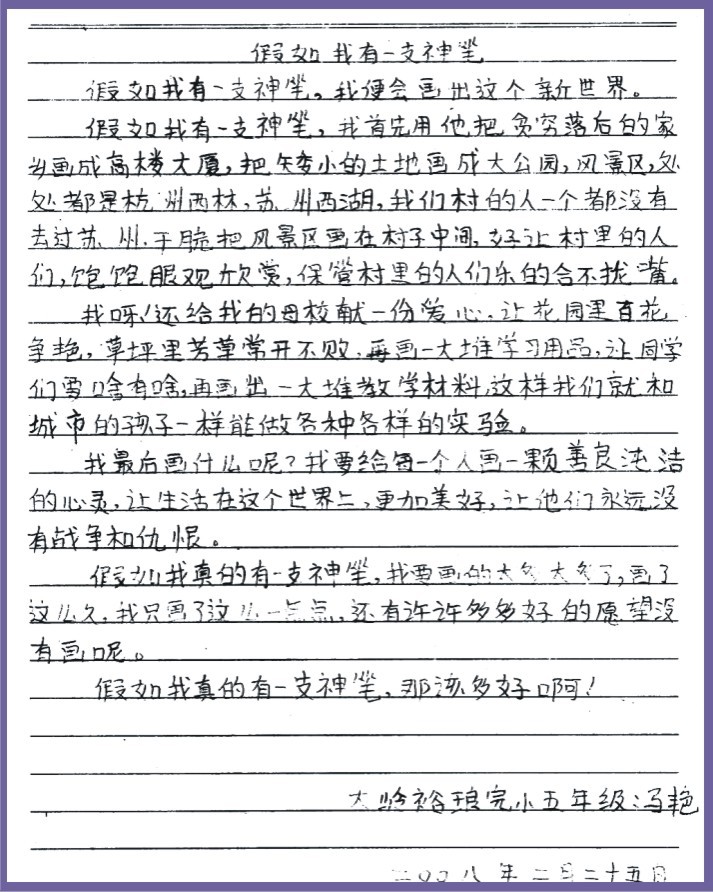

妳的那篇稿件《假如我有一支神筆》,已刊登在美國我們的基金會六月份第 25 期的季刊上,我也帶來了。而妳自己,卻永遠看不到了。

孩子,帶著妳的神筆,天上地下,在真主的國度裡,或在茫茫的黃泉路上,用妳善良純潔的心靈,畫下妳的所見所聞,繪出妳的歡樂、妳的天真、妳的愁苦、妳的孤獨,當然,還有妳的盼望。

次日上午十點正,授獎典禮如儀,簡單而溫馨。

禮成後,突然冶玉花同學走到我跟前:

「伯伯,謝…謝謝您!我會努力『學習』的。我以後每學期都會把成績單託縣城裡的老師寄給您的。」她含羞地道。

「好。噢!馬校長,冶玉花同學到縣城裡唸書,住在哪裡?」我轉頭問馬校長。

「已安排了,她寄住在縣城學校一位老師家裡。」馬校長道。

「冶玉花同學,妳一個人在外要注意飲食、健康、安全。」我有點嘮叨。

「我會的,謝謝。」

她說完這句話後,突然撇了撇小嘴,低著頭抽抽噎噎地直淌眼淚。

怎麼了?是不是我說錯了什麼?

我適時地從口袋裡拿出面紙,給她擦鼻涕、淚水。

她是不是初次離家去縣城,人生地不熟,心中害怕?

「冶玉花同學,別擔心,你會適應的。」我輕拍了一下她的肩膀,以示安慰地道。

「我…我有一位好朋友,約好一齊到縣城唸初中,住在一起的,她也申請到了伯伯給的獎學金…」

冶玉花低著頭細細地說,我心中已感到悲傷的來臨。我了解,貧困中一起長大的孩子,彼此之間感情特別篤厚。

「可是,可是,馬艷,她…她,死~了~!」她接著道。

她聲音顫抖,還沒說完,已泣不成聲。

今天上山以前,我就擔心會觸及這件不幸的事。

看到冶玉花如此傷心,我心中好生不忍。這麼小的孩子,就嚐到了人世間的生離死別,好殘酷呀!她應還不滿十三歲呀!

我很自然地伸手把她摟在懷裡。沒想到她雙手緊緊地扣住了我的腰,伏在我的肩頭放聲大哭,眼淚如決堤一般,身旁的人都錯愕了,我的心也直往下沉…

回族信奉伊斯蘭教,嚴男女之防,尤其對外族的異性。或許是她的父兄很嚴肅,嚴肅得令她不敢親近;或許是我老了,老得略顯慈祥;或許是她這份哀傷壓抑在內心太久了,今天在領獎的激動下,不經意地渲洩了。

馬校長在一旁輕聲嘆息,搖了搖頭,把冶玉花輕輕地從我的肩頭拉開。

一旁青基會的楊小姐把她接了過去。

她轉身時如淚人兒一般,回頭靦腆地說:

「伯伯,對不起。」

欸!傻孩子,可別這麼說,這有什麼好對不起的。伯伯也是養兒育女的人,也經歷過人世間無情的悲歡離合,了解的,全然了解的。

「玉花,到衛生間洗洗臉,別忘了今天妳要領著低年級的同學給來賓獻舞。」馬校長道。

「是,老師。」

冶玉花已畢業,今天是以大姊姊兼校友的身份,回校領舞。

「先生,這邊請!」

於是我隨著馬校長參觀了教室的教學情況,隨後到了簡樸的老師辦公室裡聊了聊。

馬校長和藹可親卻風骨嶙峋,愛心辦學卻要求嚴格。看到每間教室後方牆上的「學習園地」和老師辦公室裡掛得琳瑯滿目的省、縣教育單位頒給該校的獎狀,我很欣慰,也很感慨。憶及四年前初次來此校勘訪時,孩子們沒有教室,就在民房前的空地上學習。遇上雨天或下雪,他們就搭個「塑料棚」權充教室,想到就令人鼻酸。

馬校長較之四年前蒼老許多,但他仍腰桿筆直,精神奕奕。在我這「捐方代表」面前,他不卑不亢,令人好生欽佩!

這時孩子們已在操場上列隊,準備獻舞了。

我很高興看到他們大多數都有一致的運動服了。

當音樂從陳舊的手提音響機飄出時,冶玉花領著孩子們節奏十足地隨之起舞,整齊、劃一,力與美的結合!來自藏族的《郭莊舞》在她們的詮釋下,勁健、柔和、仙樂飄飄。

我為她們慶幸,慶幸上蒼雖然給了他們貧困,但卻賦于了他們韻律感、歌喉,外加真誠、純樸、善良!歌唱的天份與舞蹈的才能,不也是一種財富嗎?

看著孩子們賣力的舞蹈,在艷陽下,我抬頭凝視著蔚藍的天空,想到他們的窮困、落後,遠在道路阻隔的山區,我真箇無語問蒼天呀!

一曲完畢,我卯足了勁瘋狂地鼓掌,為這些可愛的孩子們。

匆匆已是午時,又到了要揮手告別的時刻了,看著孩子們一張張稚嫩的臉,真令人依戀難捨呀!

「先生,現今是『齋月』,我就不陪您到縣城用餐了。」馬校長道。

「馬校長,您別客氣,明年再來看你們。」

齋月?穆斯林一年有一個齋月,齋月期間,早晨四點以後到晚上八點以前,這十六個小時中是不能進食的。

想到他們平日就物質匱乏,三餐簡約,禁食期間三餐變兩頓,豈不令人饑腸轆轆?真個雪上加霜呀!當然 Muslim 的齋戒月本身有其崇高的意義,或許對 Islam 的信仰,是這些山區同胞們最大的精神支柱。

「馬校長,請問一件事。」

「先生,請說。」

「校長知道不知道馬艷同學葬在那裡?」

此言一出,馬校長有點錯愕,接著目光中透露著惋惜,黯然不語。

原來未成年的穆斯林孩子過世了,是沒有墳也不立碑的,只是在荒郊野地鑿一垂直洞穴,深約兩米,再在底部橫挖 一米餘,成一「L」型;然後將往生者沐浴潔淨,全身纏以白布,置於洞穴底部,頭朝「麥加」方向,洞穴再覆以碎石填滿,就結束了。

悲夫!可憐的馬艷,伯伯千里迢迢來到這裡,想在妳的墳前祝願心香一束,亦不可得矣!

「先生,該上車了,老師和孩子們都在校門口等著道別呢。」楊小姐道。

是的,該上車了,欲飲琵琶馬上催!下午還安排了別的行程。

每次道別,孩子們總是齊聲感謝,我也總是殷殷叮嚀。

秋風已起夜初涼,多保重,孩子們,今朝別夢寒…

當我轉身準備上車時,驀然見到冶玉花走到人群前面,欲語還休,右手在胸前向我揮了揮。在她蒼白的臉龐上咋現一絲淺笑,好似那一抹朝霞,美麗如花。孩子,走出陰霾,接受挑戰,迎向陽光!

下山的道路依然顛簸、漫長,我的思緒紛沓、無章。

當車行至一山窪的轉腳處,坐在我身旁送行的鄉長說:

「那天馬艷同學就在這兒嚥了氣。」

「什麼?請你說說當時的情形。」我問道。

「那天傍晚,馬艷的爸媽抱著她來到鄉公所,我看情況不對,她臉色鐵青,嘴唇泛紫,腹部鼓脹,正昏迷著。所裡的同仁立刻向鄉民借調了一部拖拉機(鐵牛車),載她下山去縣城想法子急救。唉!路不好走,孩子受罪了。沒料到半路上她就…就在這兒!」

「駕駛員,停車!」

我未徵得他人同意,逕自下車往回走到山窪的轉腳,這…就是馬艷的斷魂處?

空山寂寂,野風呼呼,沒有鳥語,更無花香。

馬艷,一位十三歲的女孩,正當青春年華欲綻放,卻一縷芳魂,在病痛的掙扎中,魂歸離恨天!

我很心疼,因為我自己也有女兒。

我沒帶冥幣,未備花燭,只有心香一束。我閉目,雙手合十,為這位僅有數面之緣,卻擦肩而過的小女孩默哀。

孩子,在妳的真主的國度裡,希望妳快樂、無憂,伴隨著真、善、美,輕聲歌唱、飛舞,別再憶起人間的苦痛與折磨,忘掉生前的貧困與無助,千萬別再回頭看!

還有,記住!帶著妳的「神筆」,我的折翅的天使!

……

「先生,這兒風大,別著涼了,上車吧。」

「知道了。」

黃昏時分,我又回到了這間山城的旅店。高原山區的秋天,來的特別早,山風颯颯,落葉蕭蕭,真個天涼好個秋呀!

相較於這些荒山上的孩子們,我幸運很多。雖然我所處的那個年代,童年和青少年的日子,也有點兒青澀與貧乏,但較之於他們,卻有天壤之別。

面對著旅店房間桌前的鏡子,一面塵埃滿佈、斑駁不堪的鏡子,我,風塵僕僕,兩鬢霜重,難道我也告別了壯年了嗎? 連續四年,年年來此,只覺得體力一年不如一年,雖然心中的熱情未減。「雨中黃葉樹,燈下白頭人。」嗯!這麼漫長、顛簸的山路,我真害怕還能再來幾次?

因緣際會,善念恆生。我很感恩,也很珍惜,有緣來此面對生命的外一章,有緣代表美國「石氏基金會」,來此面對遠在天涯的一群無助、善良、純真!

嗯!難道我今夜的感慨,是悲馬艷同學的夭亡,還是對人生有了些許的了悟?

是為記。二○○八深秋於青海。

二○○九夏末,改正錯字、插圖,完稿。